2023年上海市职业教育活动周

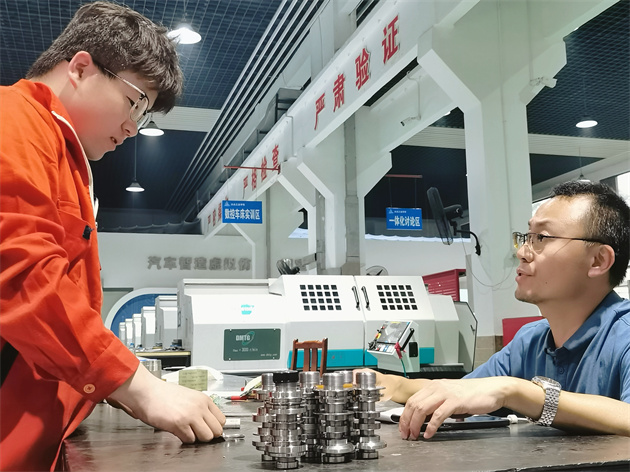

2023年上海市职业教育活动周大众工业:逐梦数控星光 勇攀技艺高峰

初涉数控仿真,那屏幕上密密麻麻的参数与代码,恰似夜空中繁星般杂乱无章,让人目不暇接;车床上林林总总的按键和指令,仿若迷宫中的岔路,让人晕头转向。彼时的我,对软件操作极为陌生,绘图与编程时错误频出。众多难以记住的参数,逼得我只能掏出手机,或拍照或录像,随后对着图片与视频,如痴如醉地钻研琢磨。

训练的日子,是一场与自我的艰苦鏖战。为了攻克对刀这一难关,我在实训室里度过了无数个日夜。外径千分尺在我手中,像个难以驯服的“小怪兽”,稍不留意,读数就会出错,致使对刀精准度大打折扣。无数次,我因一个小小的失误,只能从头再来,心中的挫败感如潮水般涌来。但我没有放弃,每一次失败后,我都更加仔细地操作,反复练习,直至双手熟练到能精准感知每一个细微的力度变化。

好不容易编写完程序,进入仿真环节,选刀、对刀、导入程序并运行程序,每一步都容不得半点马虎。然而,真正操作机床时,我才发现仿真与实际操作之间存在着不小的差异。对刀时,使用外径千分尺测量,稍不注意就容易读错数值,导致对刀不准确。检查程序时,我更是小心翼翼,如履薄冰。一个参数的疏忽,就可能让刀具与工件“亲密接触”,造成不可挽回的损失。记得有一次,零件尺寸整体变小,我在车床前反复调试,眼睛紧紧盯着屏幕,不放过任何一个细节,最后才发现是摩耗设置错误了,这让我懊恼不已。

还有一次,零件尺寸少了六十多丝,经过仔细检查,才发现是G54坐标系中残留了多余数据。在控制零件总长时,用游标卡尺测量毛坯总是不准确,总长总是多出几十丝,后来通过打表的方式才解决了问题。装夹零件时,若夹持部位过少,零件刚性不足,就需要采用一夹一顶的方式。而一夹一顶时,需要通过打表找正同轴度,但打表时往往难以一次找准,需要花费大量时间。后来,老师告诉我,让卡盘的三个爪子同时均匀受力进行装夹,可以节省很多时间。就是这些经历,让我深刻认识到,数控加工不仅需要掌握理论知识,更要注重实际操作的细节。

终于,比赛的日子来临。赛场上,气氛紧张得让人窒息。我深吸一口气,努力让自己平静下来。当看到熟悉的数控车床时,我的手心还是不由自主地冒冷汗。比赛开始,我迅速投入到操作中,每一个动作都力求精准。然而,意外还是悄然降临。在更换刀片时,我一时走神,忘记重新对刀,刀具刚一接触工件,就发出了刺耳的撞击声。那一刻,我的心猛地一沉,大脑一片空白,仿佛整个世界都安静了下来。但我很快镇定下来,迅速调整状态,重新对刀、编程、操作,争分夺秒地弥补失去的时间。

在控制零件总长时,我果断采用打表的方式,眼睛紧紧盯着表盘,双手小心翼翼地调整着工件的位置,每一次微小的移动都凝聚着我的专注与坚持。终于,总长达到了要求,我长舒了一口气。装夹零件时,我牢记老师的教导,让卡盘的三个爪子同时均匀受力,节省了不少时间。打表找正同轴度时,我全神贯注,不放过任何一个细微的偏差。经过多次尝试,终于找到了准确的同轴度。

当比赛结束的铃声响起,我如释重负。虽然过程中充满了艰辛与挑战,但我收获了成长与进步。这次比赛让我真切地明白了,数控加工可不是光有理论知识就行,实际操作里每个细节都得注意,少一个都不行。每一个参数的设置、每一次刀具的更换、每一个动作的执行,都关系到最终产品的质量。

“星光熠熠照征途,匠心熠熠铸辉煌。”在未来的学习和工作中,我将带着这次比赛的经验与教训,继续在数控加工的道路上砥砺前行,追逐那属于自己的璀璨星光,勇攀技艺高峰,书写更加精彩的篇章。