“踏踏实实上好每一堂课,不辜负每一个有趣的灵魂,做学生的良师益友。” ——包晓蕾 本期师名片: 拥有15年教龄 上海电子信息职业技术学院 教师 2022年上海市“四有”好教师(教书育人楷模)提名人选 副教授 中国共产党上海市第十二次代表大会代表 上海市教卫工作党委系统优秀共产党员 上海市级精品课程负责人(《通信工程制图与概预算》) 上海市级教学团队负责人(通信技术一流专业教学团队) 上海市“星光计划”第九届职业院校技能大赛教学能力大赛专业一组一等奖获得者 作者|何晓莉 图片 | 受访者供图 工科生的浪漫在爱情上也在事业里 2007年研究生毕业后,包晓蕾因为爱情选择来到上海打拼奋斗,更是出于对事业的无限热爱而留在上海。 当问起是为何踏入教育行业时,包晓蕾说道:“自己虽然是工科生,非教育专业毕业,但从小受到家里‘教师亲属’的影响,一直认为教师是非常有魅力的职业,许多老师能精准把握课堂的每分每秒,不论是开始一堂课或是结束一堂课,那种从容的魅力都让人心之向往。” 怀揣着对教书育人的美好向往,包晓蕾进入了上海电子信息职业技术学院从事教学工作。和很多职场新人一样,刚踏上职教岗位时,她也经历过迷惘挫败的时期,“我对教师的认知更多地停留在自己大学的思路,错误地认为教师只要做到传授知识就好。那段时间,虽然经常备课到很晚,查很多资料丰富教学内容,优化教学设计,甚至会预演课堂教学。但很多时候都是事倍功半,学生对专业理论的学习并没有太大兴趣,对理论的应用更是摸不着头脑……” 在一次课间的聊天中,学生吐露“不是不想学,只是觉得通信理论理解起来太难,信号啊系统啊又太抽象,如果能够看看设备,一边操作一边学习就好了。”学生无意间的牢骚引起了包晓蕾的深思。职业教育培养的是技术技能型人才,不同于本科的理论和应用,高职学生更需要注重实践操作与理论相结合。 自此,认真打磨每节课成为了包晓蕾的信念追求,她诚恳地跟专业主任沟通了自己的问题,也得到了许多经验和指导。只要有空她就会跑到前辈的课堂旁听,也会去到兄弟院校学习先进的教学改革经验,亦是珍惜学校提供的参加各类教学培训的机会,她的寒暑假经常在一个又一个培训中度过。在一次次的努力和付出后,包晓蕾慢慢开始找到了职教的教学之路,豁然开朗后她也开始懂得教学内容、教学环节、教学实施以及考核评价的设计都应该围绕培养目标和学情来。 “教育是一个特殊的行业,原料是人,产品也是人,每个学生都有其独特性,教学前一定要先做学情分析,熟悉学生的特点,以人为本,因材施教。”是她在教学路上最深的感悟。 不断提升让自己和学生共同进步 通信技术更迭换代速度之快,给学校和任课教师带来了压力和挑战。作为通信技术专业核心课程《通信工程制图与概预算》的课程负责人,为了让学生跟上行业发展,她的教学载体在不断做调整,从最初3G、4G,到现在发展为5G,未来有更新的发展后亦要及时调整。 为了让职业院校的学生毕业后能马上无缝衔接到市场发展,包晓蕾率先进行项目化教育教学改革,在教学内容设计、教学组织实施、考核评价等方面进行了大胆的尝试。项目化教育教学改革听起来容易,而实际操作起来,是件费时费力的大事,将企业工程项目转化为教学案例需要花费大量的心血,包晓蕾经常熬夜查阅大量资料,反复推敲打磨每节课的教学设计,每一个教学案例背后都是她熬红的双眼和牺牲掉的休息时间。为了更好地服务教学,她还借鉴德国技术员学校的经验,带领课程团队开发了工作页教材,包含任务书、信息页、工作页。任务书描述项目背景和业务需求,信息页提供知识链接和标准规范,工作页设置引导问题,启发学生探究式学习,完成任务,自检学习效果。

欢乐的课堂气氛背后是严谨的教学,在包晓蕾的课堂上,学生可以自由组队,可以一起面对面喊口号,和谐的课堂气氛潜移默化地培养了学生在通信工程项目中的团队意识。职业教育作为一种类型教育,课堂也不再局限于教室,学生可以在工程现场参观,在校园勘测,在实训室绘制图纸编制概预算,在线上教学平台答疑讨论,在会议室答辩……数据是工科学生表达喜爱的最佳方式,包晓蕾老师教过学生,项目任务完成率达100%,课堂教学满意度达97.8分。 在教学上不断创新进取的同时,包晓蕾也在不断耕耘提升自己。 她通过有效的团队规划、建设与管理,形成了良好的凝聚力和创造力,率领通信技术一流专业教学团队在专业建设、课程改革、师队建设等方面取得了显著成效。专业教学需要双师双语,她就主动捧起了新概念的课本,鼓励老师积极响应双语教学。课程对接需要研究德方教学内容,开发课程标准,她自己承担了最多的任务。德方专家的每次现场指导她都陪同参与,反馈交流。在团队的努力下,通信技术一流专业与德国帕绍技术员学校和兰茨胡特应用技术大学合作,构建了“素质-知识-技能”目标均衡发展的课程体系,其中德国兰茨胡特应用技术大学认定课程13门,德国帕绍技术员学校认定课程14门。为了培养学生综合能力,包晓蕾带领团队一次次与合作企业沟通,拓展合作范围,与华为技术有限公司、上海大唐移动通信设备有限公司、上海邮电设计咨询研究院有限公司等在通信行业具有影响力的企业建立了长期合作关系。2017年,通信技术一流专业建设初见成效,包晓蕾带领团队参加“上海市高职高专院校重点专业(一流专业)建设比武大赛”。备赛期间,恰好她的腰椎病犯了,她不顾身体的病痛,仍多次带领团队成员加班加点,反复讨论提炼,修改演练,最终在比赛中荣获三等奖。 在教研科研的路上她也从未停下脚步,先后完成上海市级纵向、横向课题10余项,在核心期刊发表论文5篇,公开出版教材3本。她负责的《通信工程制图与概预算》课程更是被评为2013年度上海市市级精品课程。2020年,她带领团队参加上海市高等职业院校教师教学能力比赛,获一等奖。2021年,参加上海市“星光计划”第九届职业院校技能大赛教学能力大赛,获专业一组一等奖,2022年获得上海市“四有”好教师(教书育人楷模)提名人选。这些荣誉背后,是我们看不见的努力和信念,是不断提升让自己和学生共同进步的过程。

在教学实施中,包晓蕾教学的载体和项目都会尽量采用最新的项目案例。例如《通信工程制图与概预算》就是一门工程性很强的课程,其中,有个基站建设项目的制图与概预算,教学案例一直在更新,也会在教学案例中结合课程思政,把实时热点融入课程教学。例如“2020年4月30日,中国移动和华为公司的技术人员,在珠穆朗玛峰6500米前进营地成功完成全球海拔最高5G基站的建设及开通工作,实现了珠峰峰顶5G覆盖。5月27日珠峰高程测量登山队成功登顶,不仅利用5G信号完成了登峰测高工作,还在珠峰峰顶实现了人类历史上的首次5G通话。”、“2021年5月7日播出的《焦点访谈》中,中讲述了基站工程人员为位于深山里的重庆市云阳县生基村五组,运送基站铁塔材料的过程。以前,他们想要打电话,得从家里走到山坡上,直到电信工程人员来到了这里完成了基站建设。自此,只服务于20户人家的基站诞生。”以上类似的案例运用,更好地把民族自信心、工匠精神、专业认同感融入课堂,让学生可以体会到自己所学所从事的工作能为建设祖国作出哪些贡献。 从教15年来,包晓蕾拥有最坚定的理想信念,对党忠诚,对学生负责,把学习作为一种政治责任、一种精神追求,用党的理论武装头脑,指导工作。她始终相信教师的一言一行都会对学生产生潜移默化的的影响。在她看来,老师和学生是互相成就、共同成长的伙伴。让学生找到民族认同感的过程里,亦是自己以身作则最好的体现。 乐于分享、常怀感恩亦是不忘初心 当问到对于深耕职教讲台的初心与理想时,包晓蕾老师感慨道:“千言万语还是汇聚成,踏踏实实上好每一堂课,不辜负每一个学生的有趣的灵魂,能够成为用爱育人,散发人格魅力的教师。” 在她的职教生涯里,一直秉承着“仁而爱人,学为人师,行为世范”的原则。 2020年疫情网络授课期间,她除了完成教学任务,还在线帮助学生解答择业、就业上的困惑,曾有一个上午打了21通电话,总计时长达三个多小时,她自己笑称“比讲四节课累多了”。在疫情线上授课期间,包晓蕾还获得了一个称号“24h客服”,说起该称号的缘由时,包晓蕾谦虚道:“24小时其实夸张了,因为自己的工作原因,习惯了早起,由于疫情期间又经常熬夜准备教材等睡得也较晚,导致回复学生线上留言时总是早晚都在线,宛若一个24小时客服”。疫情的袭击也给应届毕业生带来了非常大的就业压力。包晓蕾作为专业指导教师,对学生实习中断、就业困难的焦虑感同身受。她一方面帮助学生舒缓情绪和压力,一方面指导学生修改简历,帮助寻找匹配合适的岗位。有位同学面试屡次碰壁,对实习和就业失去了信心,想着浑浑噩噩拖到毕业。包晓蕾得知情况后,第一时间主动联系学生,提出帮他推荐岗位,但学生排斥情绪明显,说话也极度情绪化,认为老师是为了完成任务。面对学生的误解,包晓蕾把委屈放在一边,没有什么比学生的前途更重要。她第一时间跟辅导员进行了沟通,了解到学生面临的情况和困难,她用自己学过的心理学对该生进行了分析,她意识到面对一个痛苦无助缺爱的孩子,她能做的就是无条件地陪伴。第二天,她调整好心态,又一次拨通了电话,耐心地听学生倾诉和抱怨,共情学生目前的困难和无助。待学生情绪稳定后,她循循善诱地问学生现在有什么打算。学生在交谈中慢慢卸下防备,也意识到了自身的问题,表示愿意积极参加顶岗实习。她又陪学生分析了当前的行业现状、就业形势、以及自身的优势和不足,还为他推荐了适合的岗位。线上答辩的时候,学生隔屏对她表达了感谢,她开心地鼓励学生“珍惜当下,好好爱自己就是对老师最大的安慰。”

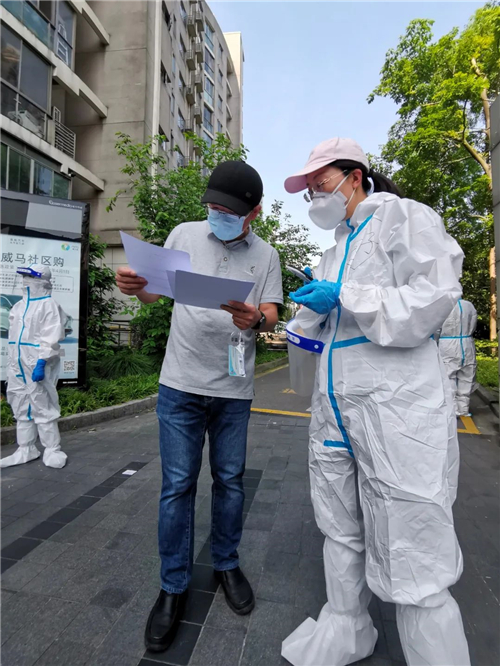

2022年3月以来,上海市新冠疫情形势严峻,包晓蕾所在的小区施行封控管理,她第一时间完成党员社区“双报到”,在全市开展新一轮切块式、网格化核酸筛查工作中,主动承担起风险最大的核酸志愿者服务工作。截止到6月12日,协助社区完成核酸检测54次,物资分发19次,在防疫一线发挥了党员先锋岗作用。 …… 我们时常感慨于海伦·凯勒在黑暗中寻找到光明的人生奇迹,也应看到与她朝夕相处的安妮莎莉文老师用爱点亮的那盏烛火,而在包晓蕾15年的从教生涯里也用这样的“烛火”点亮着身边的人。 这就是包晓蕾,始终把责任担在肩上,始终坚持学习,把在“专业建设中发挥作用,为职业本科专业建设做出贡献“视为职业目标的一名平凡的人民教师,一名普通的中共党员。

|